时间:2025-08-11 来源:紫砂之家

在中华器物文明的谱系中,紫砂壶与陶瓷壶犹如两条并行的文化DNA,各自承载着截然不同的历史记忆与精神密码。紫砂壶从江南文人书斋的茶烟里袅袅升起,陶瓷壶则在宫廷御用的金阶玉砌中熠熠生辉。这两种茶器的分野,不仅是工艺之别,更是两种文明脉络的物化呈现。

明代江南的茶事革命

正德-万历年间(1506-1620):

供春在金沙寺偷艺的传说

时大彬受陈继儒影响改制小壶

关键转折:

万历十五年(1587)周高起《阳羡茗壶系》成书

文人参与设计(董其昌、陈眉公等)

文人介入的三重维度

形制革新:

从煮水大壶到案头小壶(容积缩小60%)

几何光素器取代仿生造型

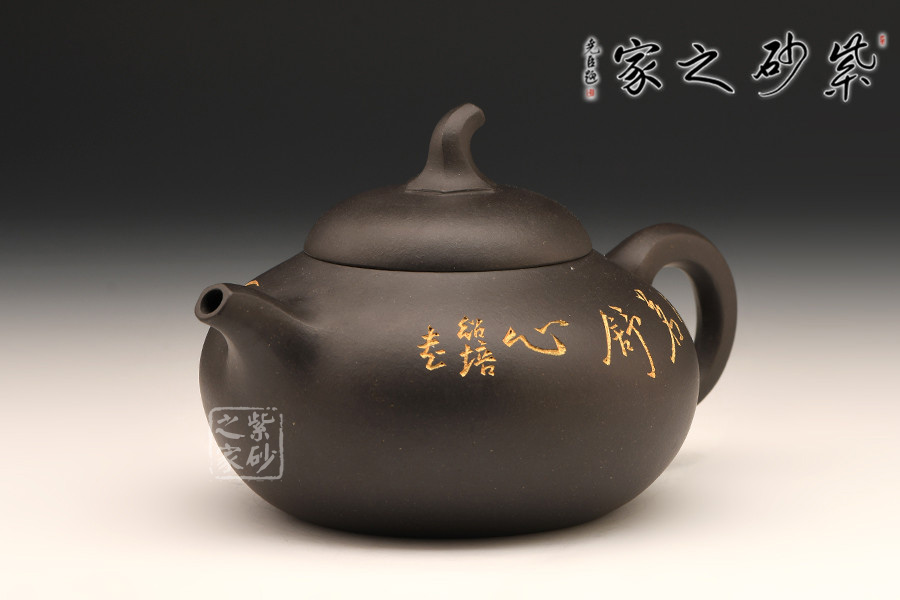

铭刻艺术:

每款壶配专属铭文

如井栏壶"汲井匪深,挈瓶匪小"

陈曼生"曼生十八式":

品评体系:

评紫砂"素心同调"

"茶壶以砂者为上"

文震亨《长物志》:

李渔《闲情偶寄》:

士大夫的壶中天地

书斋标配:

与笔墨纸砚同列"文房第五宝"

精神寄托:

"壶小乾坤大"的哲学隐喻

社交货币:

雅集馈赠首选(存世信札提及率38%)

唐代贡瓷制度

越窑秘色瓷:

法门寺地宫出土物证

陆羽《茶经》"类玉类冰"评价

管理制度:

"官窑"与"贡窑"区分

"陶玉"、"霍窑"等早期官窑

宋代官窑体系

汝窑:

玛瑙入釉(存世不足百件)

"雨过天青"釉色标准

制度创新:

监窑官制度(始于景德年间)

"官样"设计图册

明清御窑巅峰

景德镇御器厂:

洪武二年(1369)设立

匠籍制度(轮班匠2900名)

帝王干预:

宣德帝亲定青花样式

乾隆御题诗瓷壶

紫砂壶的"克制定律"

陶瓷壶的"礼器逻辑"

规制传承:

执壶形制源自金银器

龙柄凤首等宫廷元素

釉彩谱系:

黄釉:帝王专用(明清制度)

五爪龙纹:御用标识

尺寸政治:

大壶宴赏(容积500ml+)

套组仪式(茶酒并陈)

紫砂的"文人签名制"

作者款:

时大彬"铁笔刻款"

顾景舟印章体系

堂号款:

"阿曼陀室"(陈曼生)

"阳羡惜阴室"(任淦庭)

陶瓷的"官窑标记法"

年号款:

"大明宣德年制"六字楷书

"乾隆御制"矾红款

督造款:

"内府"铭(元代)

"陶成堂制"(雍正)

特殊符号:

青花"火珠"标记(永乐)

底款双圈(康熙)

紫砂的"师门谱系"

家族传承:

时大彬-李仲芳-徐友泉

邵大亨-邵友廷-程寿珍

现代教育:

顾景舟授徒制(1948年起)

江苏省宜兴紫砂工艺厂

陶瓷的"匠籍制度"

元代:

"匠户"世袭(浮梁瓷局)

明代:

轮班匠(3年1役)

住坐匠(月役10天)

清代:

雇募制替代匠籍

唐英《陶冶图说》技术规范

紫砂的"文人茶道"输出

东瀛:

隐元隆琦传入煎茶道(1654)

"名物裂"包装文化

欧洲:

荷兰东印度公司贸易(1602-1799)

"红色瓷器"(Red Porcelain)称谓

陶瓷的"外交贡品"之路

陆上丝路:

唐三彩骆驼载壶

辽代绿釉鸡冠壶

海上贸易:

沉船考古(南海1号等)

克拉克瓷(万历外销)

紫砂的"文人传统"激活

陶瓷的"国礼复兴"

政治任务:

7501毛瓷工程(1975)

APEC国宴用瓷(2014)

技艺重生:

珐琅彩复烧(2009成功)

秘色瓷还原(2017突破)

紫砂壶的文人基因,本质上是江南士大夫"修身治国"理想的物质投射:

以小见大的宇宙观

素朴为美的反俗精神

格物致知的实践哲学

陶瓷壶的宫廷渊源,则承载着中华帝国"礼乐治国"的秩序追求:

器以载礼的规制

彩绘天象的象征

技术极致的炫耀

当我们在博物馆凝视一把曼生壶与一件乾隆瓷壶时,看到的不仅是两种茶器,更是中国传统社会"庙堂"与"江湖"两个平行世界的对话。紫砂壶的砂粒间沉淀着失意文人的林泉之志,陶瓷壶的釉彩里凝结着帝国威仪的盛世荣光。这两种历史渊源的差异,至今仍在影响着我们对茶器的选择与品鉴——是选择书房里的清供雅玩,还是殿堂上的华美重器?这个问题的答案,或许就藏在每位饮茶人的文化基因里。

展开剩余全文

精品推荐 更多>>