时间:2025-11-19 来源:紫砂之家

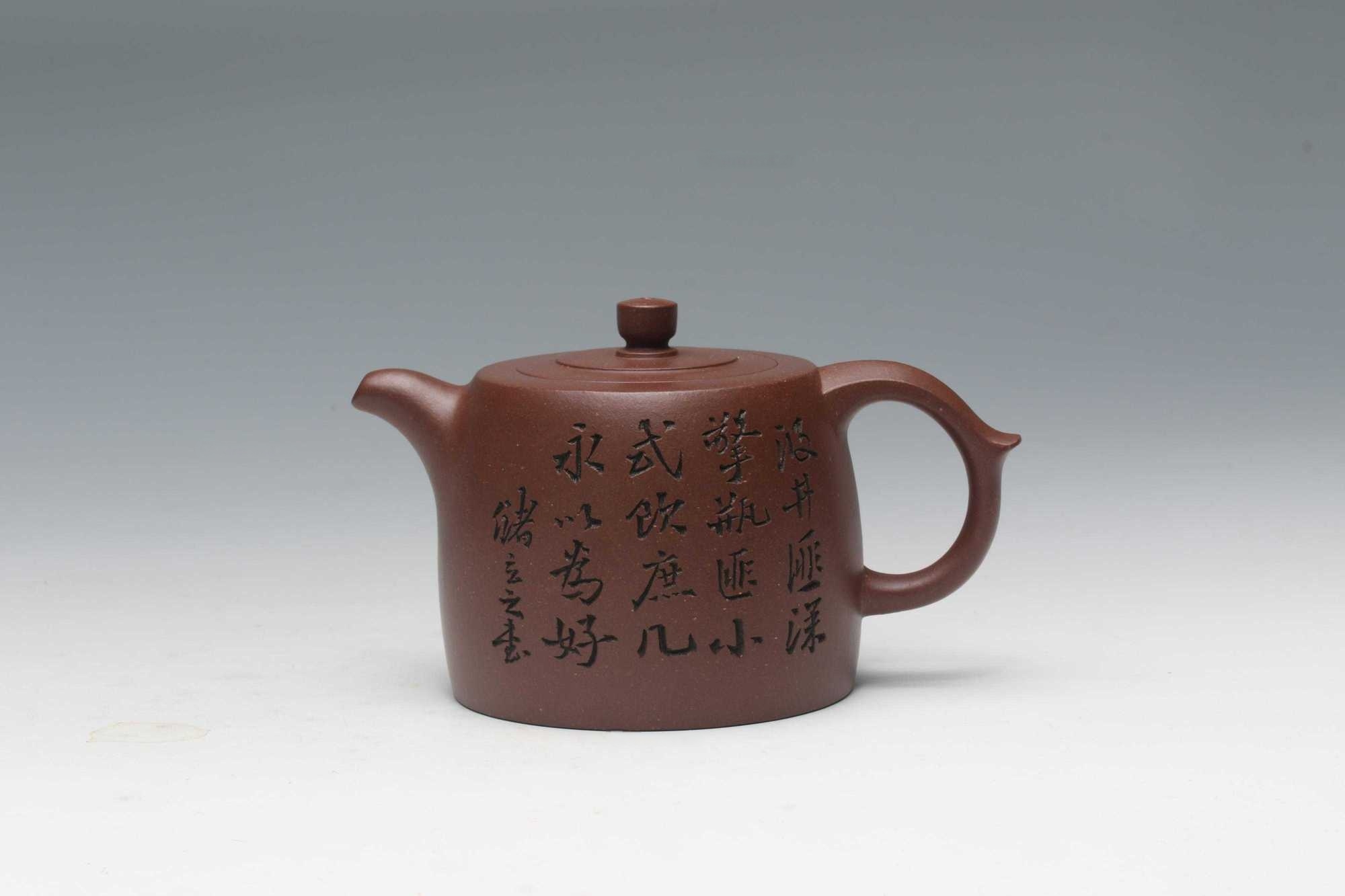

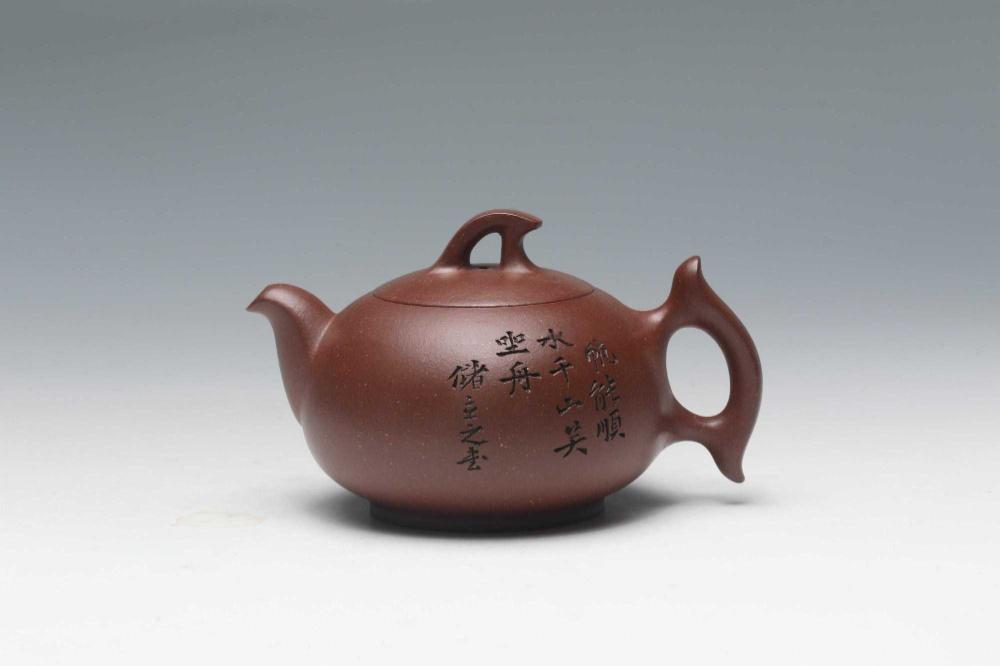

在江苏宜兴丁蜀镇,黄龙山脉的褶皱里深藏着一种孕育东方灵性的泥土。历经千度窑火的淬炼,它蜕变为温润如玉的“紫玉金砂”——紫砂壶。作为国家级非物质文化遗产,紫砂壶制作技艺承载着中华造物的极致智慧与文人精神的悠长回响。然而,千年不熄的窑火,今日正面临着时代风雨的吹拂与考验。守护这份瑰宝,既要直面现实的挑战,更需以智慧点亮通往未来的道路。

紫砂壶非遗传承的光环之下,潜藏着不容忽视的隐忧,威胁着千年技艺的薪火相传:

匠心传承的“断层之忧”: 紫砂壶的灵魂在于纯手工技艺——拍打身筒赋予筋骨、镶接泥片构筑形神、明针万遍打磨如玉光泽。这需要匠人“十年磨一剑”的沉淀与“心手合一”的极致专注。然而,在快节奏、高流动的现代社会,愿意并能够承受漫长学艺周期(往往十年以上)、忍受初期清贫与不确定性的年轻人日益稀少。老一辈大师(如汪寅仙、徐秀棠等)年事渐高,技艺精湛的中坚力量虽在支撑,但高水平青年传承人数量远不足以填补可能的断层。许多作坊面临“有订单,无传人”的窘境,“人亡艺绝”的阴影并非危言耸听。

市场乱象的“价值之困”: 工业化浪潮下,机器压模、灌浆批量生产的廉价“紫砂壶”充斥市场。它们材质低劣(甚至添加化工原料)、工艺粗糙,却以“手工”、“名家”为噱头倾销。这种“劣币驱逐良币”的现象,严重扰乱了市场秩序:一方面,消费者真伪难辨,对紫砂壶的核心价值(手工、泥料、艺术性)产生认知混淆,挫伤消费信心;另一方面,潜心创作的手工匠人利润空间被严重挤压,生存压力陡增,进一步削弱了技艺传承的经济吸引力。据业内人士估计,市场上流通的所谓“紫砂壶”,真正全手工制作的占比可能不足一成。

资源枯竭的“生命之殇”: 宜兴特有的紫砂泥料(五色土),是这门艺术的根基,更是不可再生的稀缺资源。长期无序开采导致优质矿源(尤其是本山绿泥、优质底槽青等珍稀泥种)几近枯竭。国家虽已实施禁采令保护,但存量泥料价格飞涨且真假混杂。如何科学规划、保护性利用仅存资源,探索可持续的替代方案或循环利用技术,是关乎紫砂艺术“生命线”的严峻生态与伦理命题。

时代审美的“连接之隙”: 部分传统紫砂壶在造型、装饰、功能上与现代简约、个性化、快节奏的生活方式存在一定隔阂。过度强调其“古董化”收藏属性,或固守某些被认为“老气”的样式,使其难以融入年轻一代的日常茶饮场景和文化消费视野,导致核心受众群体老龄化,市场活力受限。

守护千年窑火,当务之急是稳固传承的核心根基:

抢救性记录与大师传承: 运用高清影像、动作捕捉、口述史等方法,系统记录在世国家级、省级大师的独特技艺流程、经验口诀和美学思想,建立数字化档案库。加大对高龄大师工作室的扶持,鼓励其广纳门徒,确保核心技艺(拍、镶、明针)原真性传递。

构建多元化传承体系: 深化“非遗传承人+职业院校(如无锡工艺职业技术学院)+大师工作室+社会培训机构”的合作。院校提供系统理论、美学与设计教育;大师工作室强化“手把手”实践教学;鼓励社会力量参与普及教育。设立专项奖学金、学徒津贴,提高年轻从业者的保障与吸引力。

筑牢资源保护“防火墙”: 严格执行紫砂泥矿保护法规,加强盗采打击力度。建立权威的泥料标本库和科学检测鉴定体系。鼓励匠人珍惜泥料,探索利用中低端泥料进行艺术创作的可能性,或研究安全可靠的泥料优化、再生技术。倡导“物尽其用”的工匠伦理。

未来的紫砂壶非遗传承,必将在守护根基的同时,拥抱变革,让窑火在新时代焕发更璀璨的光芒:

产品创新:拥抱现代生活美学

设计焕新: 在坚守核心手工技艺前提下,鼓励匠人与新锐设计师跨界合作。开发符合人体工学、握感舒适、出水流畅的现代壶型;探索新中式、极简风、抽象艺术等多元审美表达。如吕尧臣大师的“绞泥”技艺,将现代构成融入传统,开辟新境。

功能拓展: 研发适应办公室、差旅的便携套组;设计满足“一人饮”、“分享社交”等场景的精致小品壶;探索紫砂与冷泡茶、现代茶空间美学的融合。让紫砂壶从“收藏重器”回归“生活美器”。

科技谨慎赋能: 利用3D打印进行复杂设计打样或教学辅助(非替代成型);数字化窑温控制提升烧成稳定性;尝试开发具备健康监测(如温度感应)等智能元素的实用功能(需确保不损害紫砂本质)。

传播破圈:讲好新时代紫砂故事

构建可信生态: 由政府、协会、头部匠人推动,建立基于区块链等技术的全流程溯源认证体系,实现从矿泥到成壶的透明可查,严厉打击假冒伪劣,重塑市场信任。

拥抱新媒体与体验经济: 利用短视频(抖音、B站)、直播(展示制壶全过程)、社交媒体(小红书种草)触达年轻群体。打造线上知识社区、鉴赏平台。在线下博物馆、丁蜀镇非遗体验区,开发沉浸式制陶(捏塑、陶刻)、茶席搭配等互动项目,让公众“触摸”非遗魅力。

文化IP与衍生开发: 提炼紫砂蕴含的“匠心”、“自然”、“静悟”等文化精神,创作影视剧、纪录片(如《百年紫砂》)、动漫、出版物。开发高品位文创衍生品(茶席配饰、艺术摆件、教育套盒),拓宽产业边界。

培育生态:面向可持续未来

点亮“未来匠星”: 设立国家级青年匠人孵化计划、创新大奖,提供创作资金、展览推广、国际交流机会。提升优秀中青年传承人的社会能见度、荣誉感与市场价值。让“做紫砂”成为有尊严、有前途的职业选择。

推动行业自律与升级: 强化行业协会职能,制定更严格的行规与分级标准(全手工、半手工、模具、灌浆),引导市场认知。鼓励匠人品牌化、精品化发展,避免恶性价格竞争。

探索国际对话: 支持紫砂精品参与国际顶级设计展、艺术博览会。与国际陶艺家、设计师、茶文化机构交流合作,提升中国紫砂在世界手工艺与设计领域的影响力和话语权。

守护千年窑火,非一时之功,亦非一人之责。它需要一代代匠人守住寂寞、秉持匠心,在泥土与火焰的对话中延续血脉;需要政府、行业、学界形成合力,构建健康的传承生态;更需要社会公众的珍视、理解与支持,为这份文化遗产创造呼吸与生长的空间。

紫砂壶的价值,不仅在于其作为茶器的实用与美感,更在于它是中华文明“天人合一”哲学、“技进乎道”精神、“文心匠意”情怀的物化结晶。展望未来,当创新的活水注入传统的深根,当古老的智慧与时代的需求共振,当每一份真诚的匠心都被看见和尊重——宜兴丁蜀的窑火,必将在人类文明的星空下,继续闪耀那抹温暖而坚韧的东方之光。这抔涅槃的泥土,这千年不熄的火焰,终将穿越时空,诉说着一个民族对美的永恒追求与不朽创造。

展开剩余全文

精品推荐 更多>>